Si Israel fuera parte de la Unión Europea, Bruselas multaría al gobierno de Netanyahu por incumplimiento del artículo 19, apartado 1 del Tratado de la Unión sobre independencia judicial. Así ocurrió con Polonia en 2018. Si fuera miembro de la OEA, justificaría una reunión extraordinaria del Consejo Permanente bajo el artículo 20 de la Carta Democrática por alteraciones al orden constitucional que afectan el sistema democrático. Así ocurrió con Venezuela en 2016 y Nicaragua en 2018, entre otros.

Lo anterior en virtud de la crisis precipitada por la enmienda a la “Ley Básica” impulsada por el gobierno y votada por la coalición parlamentaria oficialista en julio pasado. El objetivo de dicha enmienda era limitar la “Doctrina de la Razonabilidad”, cuerpo jurídico cuasi constitucional que habilita a los tribunales a fiscalizar al gabinete y les otorga potestad para desautorizarlo—el principio de pesos y contrapesos en acción.

Ello mantuvo a buena parte de la sociedad israelí protestando en las calles durante la mayor parte de 2023 contra el intento del gobierno de infringir la normativa constitucional fundante del Estado: una democracia parlamentaria moldeada por preceptos liberales, según los cuales la separación de poderes asegura la vigencia de los derechos y garantías de las personas.

Lo paradójico es que Netanyahu es un primer ministro débil o, tal vez, justamente por eso. Está procesado por corrupción y su partido, Likud, ocupa 32 curules de un total de 120. Gobierna con una exigua mayoría de 64 escaños, 32 de los cuales pertenecen a la coalición conservadora ultra-religiosa, la fuerza política que crece a mayor velocidad. En obvia concesión a sus aliados, se embarcó en una reforma constitucional que no ha hecho más que profundizar la histórica división entre un país secular y liberal, y otro devoto y fundamentalista.

En este contexto ocurrió el ataque terrorista del 7 de octubre. La respuesta del gobierno tuvo por objetivo liberar a los rehenes y asegurar que Hamas no vuelva a tener la capacidad militar y logística de atacar comunidades fronterizas con incursiones masivas y armamentos de largo alcance. De eso trata el “destruir a Hamas”, en el lenguaje de Netanyahu. Nota al pie de página: es en este mismo contexto que el 1ro. de enero la Corte Suprema de Israel vetó el proyecto legislativo de la coalición gobernante. Continúo.

La necesidad de desmantelar a Hamas y su régimen fue compartida por las potencias occidentales desde el inicio de la guerra, especialmente por Estados Unidos. Sin embargo, la catástrofe humanitaria en curso ha distanciado a Washington, no sin las ambigüedades y contradicciones que, por otra parte, han sido frecuentes en la política exterior de la Administración Biden. Los zigzags que han sido característicos en relación a Afganistán, los Houthis o Venezuela, por nombrar algunos ejemplos relevantes, ahora lo son en relación a la guerra contra Hamas.

A pesar de las críticas, las reiteradas advertencias para no invadir Rafah y la negativa a bloquear la resolución de Naciones Unidas exigiendo un inmediato cese al fuego, la Casa Blanca no obstante negó que Israel hubiera violado normas del derecho internacional en el uso de armamento provisto por Estados Unidos. Incluso autorizó, posteriormente a la resolución, la transferencia de recursos y equipos militares adicionales a Israel.

Sin embargo, la animadversión de los Demócratas de Washington con Netanyahu es evidente. Nadie lo hizo más explícito que Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado y el funcionario electo judío de más alta jerarquía en el país, cuando se aventuró a considerar a Netanyahu y Hamas como los “obstáculos a la paz”, sin distinguir entre ellos y concluyendo con un llamado a elecciones en Israel, que no es obligatorio hasta octubre de 2026 de acuerdo a la ley. Según varios observadores, una equivalencia inaceptable que invita una ironía: ¿Cuándo deberían ser las elecciones en Gaza según Schumer?

Además es un error estratégico. Los adversarios de Israel, que son los de Estados Unidos, podrían leerlo como una luz verde, así como los Houthis vieron una luz verde cuando fueron removidos de la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado en febrero de 2021, así como los Talibanes leyeron una luz verde en las especulaciones de la Administración Biden acerca de abandonar Afganistán, y así como Maduro leyó una luz verde en la liberación del narcotraficante Alex Saab y el levantamiento de sanciones.

Ocurre que los incentivos positivos no funcionan con organizaciones criminales; más bien lo contrario, los anima a hacer más de lo que saben hacer. Maniobras contradictorias y confusas luego generan marchas y contramarchas en la política exterior, con la consabida pérdida de reputación y aumento de la vulnerabilidad de Estados Unidos y de sus amigos. Y quizás no haya país más amigo e incondicional de Estados Unidos que Israel.

Tanta ambivalencia con ese aliado en guerra, y luego de un ataque terrorista inconcebible, hace a esta situación infinitamente más incomprensible. Telegrafiar desde Washington la destitución de un mandatario legítimamente electo—además en un país aliado, insisto—tiene todo el color de aquella política exterior de la Guerra Fría en el patio trasero, “gunboat diplomacy”. No lo han hecho con Díaz-Canel, Maduro y Ortega, a propósito de patrio trasero, quienes gozan de buena salud.

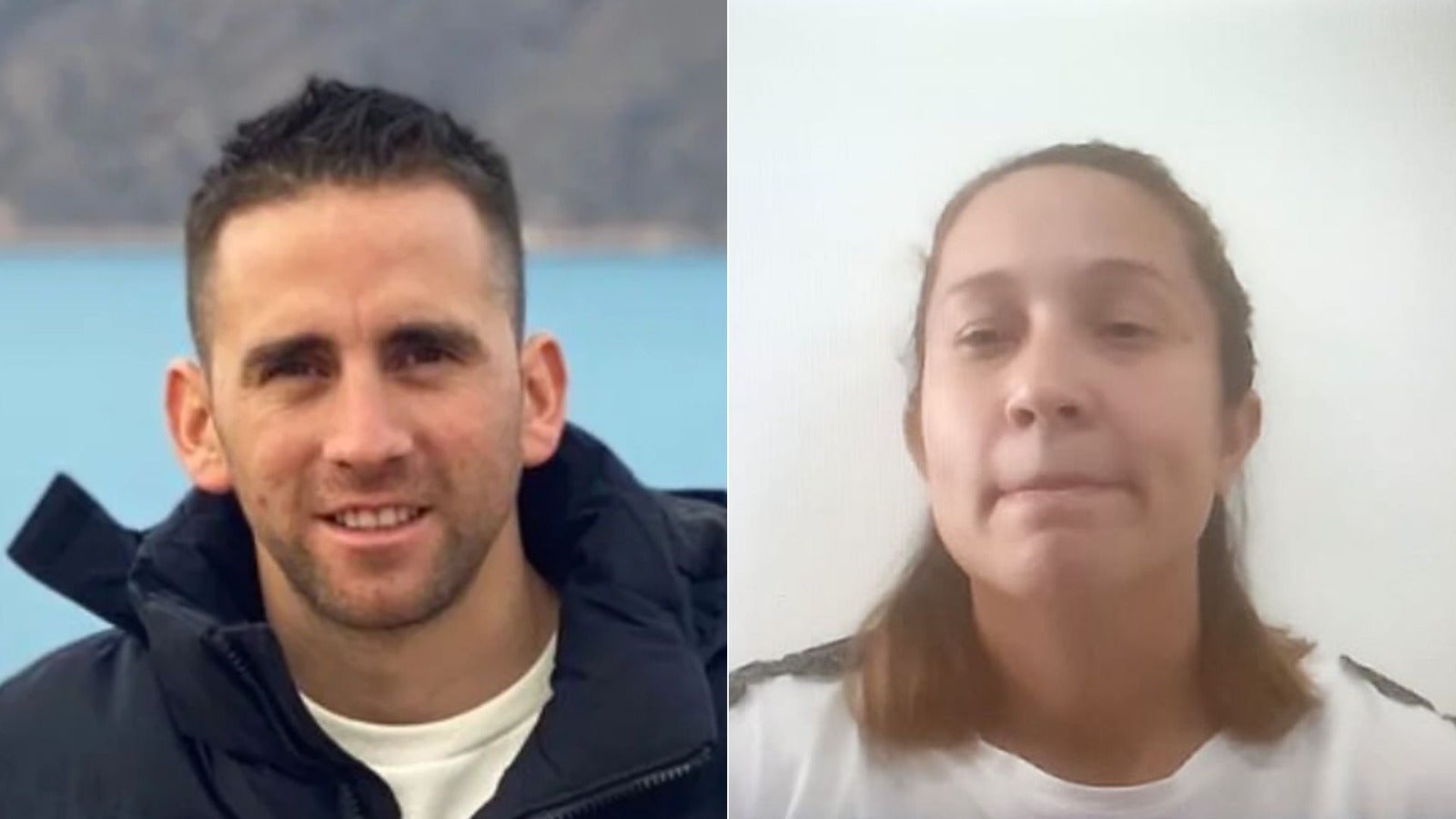

El problema de Washington es que ignora o se niega a reconocer que Netanyahu tiene apoyos en la sociedad israelí y entre la elite política, especialmente en su Gabinete de Guerra de conformación plural. Los familiares de los rehenes le reclaman al gobierno no haber hecho lo suficiente para recuperarlos, y en verdad que movilizan amplios sectores de la sociedad. Otros sectores, sin embargo, también apreciables en representatividad, no quieren saber nada de Hamas, ni de cese al fuego, ni les importa el derecho internacional humanitario, precisamente hasta tanto no liberen a todos los rehenes. El respectivo orden de los factores es el inverso, pero ambos grupos tienen una buena cuota de lógica. La suma da cero.

Netanyahu navega entre ellos. Interferir desde afuera con el proceso político israelí es sin duda una buena noticia para Hamas, sobre todo si ello pone en duda el apoyo de Estados Unidos a Israel—por un puñado de distritos en el Medio-oeste, según se comenta en este año electoral. En política exterior, no es la economía, estúpido, son los “swing-states”.

Es que desde esa torre de marfil llamada Washington pueden aumentar las deficiencias visuales y cognitivas. Esta no es otra guerra como todas las que caracterizaron la historia del Medio Oriente desde 1948. Aquellas eran guerras entre Estados, que luego inclusive derivaron en reconocimientos mutuos y acuerdos de paz; piénsese en el Egipto de Sadat y la Jordania de Hussein. Abordar esta guerra con dicha lente analítica sería lógicamente inconsistente.

El conflicto de hoy es otro. Es entre un Estado y una organización terrorista cuya declaración de guerra fue la invasión de una horda, matando deliberada e indiscriminadamente, torturando, mutilando y abusando sexualmente, para luego retirarse llevándose 250 rehenes de los cuales todavía quedan 134 en cautiverio.

Además, dicha organización terrorista actúa como agente de un Estado a su vez promotor de terrorismo, Irán, el que, al igual que Hamas, proclama la destrucción del Estado de Israel y el aniquilamiento del pueblo judío en sus principios rectores. Ergo, la idea que la terminación de esta guerra pueda surgir de una negociación racional que resulte en el cese de hostilidades y derive en un periodo de coexistencia con Hamas, para concluir luego en un acuerdo de paz, es simplemente absurdo.

El cese del fuego que hoy se le exige a Israel existía desde mayo de 2021, habiendo sido logrado con Hamas y la Jihad Islámica gracias a la mediación de Egipto. Pues fue violado el 7 de octubre pasado, por Hamas. Quien inicia una guerra lleva consigo una suerte de “carga de responsabilidad” mayor a la de su enemigo. Y quien lo hace de la manera que lo hizo Hamas, no tiene autoridad moral para invocar el Derecho Internacional Humanitario.

La primera víctima de Hamas y su régimen despótico son los palestinos en Gaza. La segunda víctima son los rehenes, liberarlos debería ser la prioridad. Si Hamas liberara a los rehenes sin condiciones, el cese al fuego sería inmediato y la ayuda humanitaria ingresaría expeditamente. Si Hamas depusiera las armas, la guerra terminaría. Si Hamas reconociera el derecho del Estado de Israel a existir y el del pueblo judío a vivir, un acuerdo de paz duradero sería posible. Pero Hamas no quiere nada de lo anterior, los mullahs en Irán tampoco.

La prioridad y condición necesaria para la paz es desmantelar a Hamas. Netanyahu debe partir, por cierto, pero no por presión de los Demócratas y no en medio de la guerra. Ello sería una receta efectiva para la vulnerabilidad de Israel y, ergo, la de Estados Unidos. Derrochar energías y recursos estratégicos en eso es anteponer lo deseable a lo necesario. Washington parece estar en “la niebla de la guerra”, pero a la distancia.

Netanyahu debe partir, pero no así ni ahora, sino por la dinámica propia de la democracia liberal israelí, la misma que Netanyahu ha buscado debilitar con alianzas electorales con grupos ultra-religiosos cuyas reformas la desmantelan, delineando un orden político que solo puede terminar en una teocracia. La sociedad israelí profundiza así su división. No podría ocurrir de otro modo, el conservadurismo religioso hoy gobierna con Netanyahu y decide cuestiones de guerra y de paz, pero los ultra-ortodoxos no prestan servicio militar.

Tampoco debe soslayarse que una elección en guerra bien podría serle funcional a Netanyahu una vez más, pues por definición politizaría aún más la seguridad nacional. Y politizar la seguridad nacional es lo que hizo Netanyahu toda su carrera política. Desde los años noventa, cuando llamaba “traidor” a Rabin, un héroe de varias guerras, por firmar la paz con Arafat. Nótese que Hamas también se oponía a esa paz de entonces. Una paz nunca más añorada ni más esquiva.